時間:2012/07/07(日)13:00

地點:中山堂光復廳

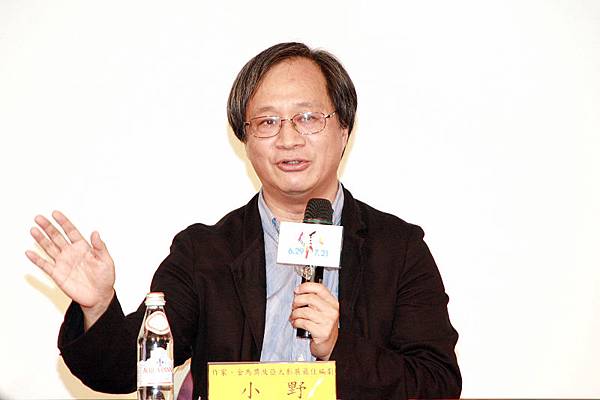

出席:黃建業(主講人)、小野(作家/金馬獎及亞太影展最佳編劇)、楊雅喆(《藍色大門》原著小說作者、《女朋友。男朋友》編劇/導演)

紀錄:程晏鈴、王顥燁 / 攝影:王玫心

黃建業:其實在《光陰的故事》之前,小野已經有很多新的名單,企圖為台灣電影界重建新的去向。

1982年,小野《光陰的故事》,由4位年輕導演─陶德辰、楊德昌、柯一正、張毅合作成功,作為台灣新電影的新的里程碑。而楊雅喆的最新作品《女朋友。男朋友》反映了這個時代熱血的浪漫的理想,我也看到在《藍色大門》之後,不同於藍色大門的桂綸鎂,是擁有更多的青春活力,更熱血的內在。而我們這次的主題將會集中在談論電影與文學的關係上面。台灣新電影開始的年代,黃春明燒蘋果,是全面翻轉的大突破,採用不同的小說,充滿白先勇等一系列知名作家的改編電影,除了電影文藝的思考,電影更重要的是人文和社會性的接觸,文藝和電影之間聯姻的傳統十分誘人。而楊雅喆在《印刻》雜誌裡有提到這樣的關係,讓電影回到文學與故事的問題,不知道小野老師和楊雅喆有什麼樣的看法?

小野:其實我發現,中國大陸發展到現在,十分羨慕台灣三十年前的新電影運動。他們對台灣所有電影人都倒背如流,但諷刺的是,曾經美好的時代卻被台灣人忘光光。那是封閉的戒嚴時代,但有的藝術家會朝向西方去看,有個會守住傳統,兩股力量往前推。當時的藝術文化有蘭陵劇坊、雲門舞集,還有當時文學上有名的鄉土論戰,只有電影跟不上那種突破,似乎並沒有想突破那樣格格不入的時代。

因為那時候的台灣電影是空前的黃金年代,根本不需要從文學找素材就可以存活,一年有兩百部是盛況空前,但是因為這樣卻反而不會從台灣早期的文化背景去看,那時候大導演只有白景瑞、李翰祥等人,偶爾拍幾部我們覺得比較嚴肅的文學作品,像是白導的《再見阿郎》以及宋存壽導演的《破曉時分》,直到中間一度衰敗之後,到了1980才開始大量改編文學作品,許多知名作家被網羅來寫劇本,中影也找了吳念真、林清玄、陳銘磻合作寫《香火》,明驥先生發現裡面有個人最有潛力,就是吳念真,於是想抓他到中影。

我的小說可以改編成電影也是因為中影的編劇想要找作家來加入這個行列,題材不夠所以開始找作家,80年代有文學背景的人要開始拍電影,會發現電影與所有文化現象是完全斷裂的,甚至與鄉土文學或現代文學是不搭調的,當初一開始想改編七等生的東西,七等生的東西充滿影像和聲音,但是比較嚴肅,所以改編了黃春明的小說。

真正引起風潮則是因為黃春明,因為中影都要寫企劃書,上報工作費,機密全部洩漏,連外面報紙都知道,就有其他公司急著把黃春明的小說給買下來,我也叫吳念真拍黃春明的小說,吳念真和我立刻衝去黃春明家簽約,從台北市快馬加鞭殺到他家,當時他卻已經跟別人簽約,但我們就不斷的說服他,說我們導演是侯孝賢,而又因為我也是作家,彼此比較有信任感。所以就產生《兒子的大玩偶》、《小琪的帽子》和《蘋果的滋味》,卻被上層給監視了,講了很多要修改的意見,比如說要講「還是台灣的蘋果比較好吃」之類的(笑)。

中影是個情報機構,其實在機構裡顛覆已經很困難,當時幾乎每個人都被身家調查,整個時代走到1983,已經很難用白色恐怖去對待年輕人,台灣有種風潮似地跟風,只要王禎和的,黃春明的,認為這些賣錢就好,到後來,白先勇的玉卿嫂也被注意了。因為大量的需求所以好像所有的作家的文學作品都被改編成電影了。但是片商都只看到商業的一面,大量改編的結果是品質很差,電影本來置外於台灣的文學之外,卻產生了連結,包括七等生的《結婚》、蕭麗紅的《桂花巷》,但是也有另一派導演他不改編文學作品,像楊德昌、侯孝賢,他們卻能將作品拍得充滿文學性。

黃建業:剛剛小野提到許多台灣新電影改編的現象,所有重要的當紅的小說家幾乎都有被改編,但是這樣的東西到了1990年代,因為電影的不景氣,這些狀況變得削弱,但是後來又慢慢出現了。有了新的電影世代的產生,請楊雅喆談一談這樣的現象。

楊雅喆:謝謝兩位前輩,因為我們這個世代是看新電影長大的,並不知道那些是被小說改編的,我小時候看了《兒子的大玩偶》的小說跟電影,學長叫我兼差寫劇本,劇本叫做《野麻雀》,竟然還得了金馬獎,命題是講17歲的青少年回去看自己的人生,發現自己都遺忘了許多事情,便回去翻閱自己人生的日記。其實我一路在摸索自己寫作的格式,一開始寫劇本,會寫成相本跟小說的格式。這樣比較容易進入主角的內心世界,但是有的太過哲學性、太內在的東西就會變成枯燥,在電影中的文學性裡變得很難去處理。

黃建業:我們翻開電影歷史,在默片年代已經有文學改編的電影,很多電影剛開始在默片時代就是因為商業,因為那些文學作品很多人閱讀過了,字幕可以少一點,拍得比較簡單,著名戲劇改編成電影在默片時代也已經有了。其實楊雅喆導演也是自己的編劇,在文字轉換成影像是個有趣的過程,很多創作者都會遇到某些難題,想要請教這兩位如果遇到這個難題會怎麼切入這個弔詭的問題?如果文字本身照本宣科要變成電影會非常困難。

小野:三廳時代瓊瑤的小說改編成電影就大賣,就像現在的九把刀有固定讀者,情節也很豐富,比較流行通俗的小說知名度高,擁有讀者,不太需要在乎原著的精神,讀者就夠多了,改編壓力就變少了,但是瓊瑤就會要求忠於原著。之前中影也改編過張曼娟的《海水正藍》,是吳念真提出的,認為這個書名會大賣。當時這本書賣了五十萬冊以上,導演是廖慶松,由我幫他做編劇,原來這樣的故事可以賣這麼好,要改編很難,開始自己加,票房平平,於是吳念真就說,本來就該只講十七歲的少年愛情故事,要拍青少年的愛情小說才有想像力,主要只是買她的知名度。第二個是因為黃春明的故事很鮮活,情節幽默風趣,最符合有電影情節的小說。

改編嚴肅作家的作品可能會把大學生拉進電影院來。七等生我們當初也有想到,他寫的小說很有電影感,可是不適合改編,《沙河悲歌》,我代表我們公司去跟他談判,他就開始想像了,擺了流水席招待我跟其他導演,想像中是好萊塢的感覺,但我們帶了很少錢跟她買小說。他就說有個人寫了論文給他,說要怎麼改編她的小說,但我一看,哪有人這樣拍小說的? 想把文字變成音樂性,跟音樂節奏沒關係,文學本身充滿的電影的因素是無法改編的。電影要的是情節人物化成另一種作品。

所以有很多種可能,作品有名,適合拍或不適合拍,其實很多電影都不是來自文學,往往是具有文學性,有象徵有比喻,而侯孝賢的電影像沈從文的小說,尤其是他的長鏡頭,整個畫面有景深,緩緩的移動,是電影本身充滿文學。楊德昌的空鏡頭也是,《海灘的一天》,侯孝賢看到立刻跑去補拍幾個空鏡頭,說他終於懂了靜止不動的一棵樹的意義,產生一種想像空間,聲音跟畫面分開,有原野有打雷,卻出現小孩的哭聲,是聲音跟畫面分割之後的想像。他用的東西不一定要用改編,文學也充滿很多電影感,全部是畫面和聲音,這是個很有趣的互動。

黃建業:《野麻雀》有文學意涵嗎?

小野:像我覺得一定要先寫小說才能寫劇本,這樣感覺很酷。

楊雅喆:一開始寫劇本會不知道該怎麼進入角色,所以都用第一人稱為主,主角都是我,我去模擬一個心理狀態變成外在的情節,當我要描寫一個女孩孤單的情節,如果只是獨自散步,觀眾會覺得很難看,如果只是想要不斷跟人講話,利用外在的情節說明孤單,我覺得戴立忍導演的電影裡面就有很多這樣的文學性。像我的寫法是個很好進入角色的方式,但很像附身(笑)。有很多角色在自己身上,編劇跟演員很像,會無法抽離。我覺得有些電影跟他要說出來的故事是非常相反的,具有弦外之音。舉《蘋果的滋味》的例子來說好了,一個爸爸要去工作,被黑頭車撞倒,江霞媽媽就帶小孩去看丈夫,大人們很哀愁,可是這兩個小孩卻很快樂,因為第一次到了台大醫院,開心地玩捲筒的衛生紙,其實整個電影說的是很哀傷的情節。很有挑戰性的弦外之音藏在裡面。

小野:我都還記得我們是搭了一個海軍醫院,我一直覺得我們中影很配合萬仁導演,醫院要怎樣,為了她要的感覺,光影與白色,有點魔幻寫實,兩個小孩去玩衛生紙還蠻好笑的,有個老外和江霞的對話,拍得很幽默很好笑。因為當初拍了影像美學以及對於影像的詮釋,更在乎影像美學和結構,進化到另一個世代去了,上一代的導演是這樣,如果觀眾願意看的話他就不願意改變,不願改變電影的語言或文學性,而兒子的大玩偶在影像上有很強烈的東西。

黃建業:我想,把文學轉化成電影,其實難題很大,文學在那裏寫兩段話,可是要變成電影是很難的,我慢慢感覺到尤其是台灣新電影開始一直延伸到現在,2012這樣的世代的電影,我越來越覺得,某一些創作者越來越把文學深化到電影裡面,這個東西很有趣,比如說徐克拿到金庸《東方不敗》的兩頁,變成一個新的武俠電影的傳奇,那我們再看很多國外的改編。

再舉個例子,維斯康提 (Luchino Visconti)拍《異鄉人》時大失敗,因為那麼著名的存在主義小說被大眾期待,但是當一位那麼重要的義大利大師把它拍出來,拍很很沒神采時會被人一直批評,可是後來他拍了一個更困難的小說,Thomas Mann的《魂斷威尼斯》(Death in Venice ),一部根本不能改編成電影的小說,他竟然把它改編成一個非常亮麗、非常有內在深度意義的自我電影美學的作品,我覺得這些作品都是非常有趣的,因為在整個電影歷程上,在文學到電影的歷程上,其實有很多很多這種東西是讓我們匪夷所思的。

其實文學跟電影的聯姻關係在法國,1950年代的實驗小說所出現大批所謂的法國新小說也被改編成電影,這些小說改編成電影甚至是裡面的小說家後來也變成電影導演的也有,比如說瑪格麗特莒哈絲 (Marguerite Duras),她改編的作品,構成非常精采的電影史。我們一直在想,台灣新電影至今三十年,可是我其實慢慢看到,在台灣新電影開始的時候就已經把文學的意蘊深入到作品,這些導演,甚至可能像不改編作品的導演,像侯孝賢,剛剛小野有提到,他特別慢慢喜歡某些文學性的元素,比如他看了沈從文的作品之後,他感覺得他需要更遠的距離看世界,這樣的東西我覺得是有趣的,就是包括文學某些東西的借用,包括象徵、抒情元素的借用,包括外化的工作,這些東西其實都是在文學小說改編成電影時,觀眾、甚至是文學的讀者,開始有非常大的興趣,因為小說怎麼改?

很多讀者會這樣想,小野剛剛提到,在新電影之前,已經有宋存壽導演改編《破曉時分》,看到近年很多年輕導演的創作,我忽然感覺到他們不見得是改編作品,反而讓我們看到他對人物的微妙心理的變化,剛剛楊導演特別提到的是把我自己放置在不同角色來思考,我真的可以看到裡面很多位導演,包括楊導演,也包括非常多位新一輩的導演,包括《陽陽》,我都看到很多很微妙的東西在裡面,我覺得不單只是影像的創作,其實有很多時候創作者本身就愛文學,會讀文學作為生命中非常重要的內在經驗,包括小野很早也是從寫非常精彩的小說開始,那我想是不是可以來談談這樣的意義?

小野:其實文學和電影是兩個不同的媒介,文學的歷史很悠遠,早就有文學開始,當人類發明文字開始就有文學,電影的歷史非常短,大概一百年,也有人不認為電影是一個可以獨立出來的東西,甚至於在分類上你會看到文學類,甚至我還看到有人認為電影屬於文學的一種,這兩樣東西其實很難分割的,可是有很長的一段時間台灣電影漸漸沒落的時候,有人試著改編文學,可是都沒有成功,票房上沒有成功,我記得有次遇到座談會,那個座談會剛好就是一個頒獎典禮,是華文世紀電影小說比賽,電影小說,拍成電影以後寫成小說來賣,它是沒有發表過,可是小說很適合拍成電影,第二屆我開始當評審,第一屆的時候我說這聽不懂耶,什麼叫電影小說,結論是這個小說寫完適合給導演拿來拍電影,因為人物鮮活、情節結構豐富、結構適合電影。

小野:其實文學和電影是兩個不同的媒介,文學的歷史很悠遠,早就有文學開始,當人類發明文字開始就有文學,電影的歷史非常短,大概一百年,也有人不認為電影是一個可以獨立出來的東西,甚至於在分類上你會看到文學類,甚至我還看到有人認為電影屬於文學的一種,這兩樣東西其實很難分割的,可是有很長的一段時間台灣電影漸漸沒落的時候,有人試著改編文學,可是都沒有成功,票房上沒有成功,我記得有次遇到座談會,那個座談會剛好就是一個頒獎典禮,是華文世紀電影小說比賽,電影小說,拍成電影以後寫成小說來賣,它是沒有發表過,可是小說很適合拍成電影,第二屆我開始當評審,第一屆的時候我說這聽不懂耶,什麼叫電影小說,結論是這個小說寫完適合給導演拿來拍電影,因為人物鮮活、情節結構豐富、結構適合電影。

所以我們在評審的時候,到底是選一個最好的小說,還是比較適合拍電影的小說,這其實是非常困難的。就像頒獎典禮上我遇到一個作家,我跟她很熟,她就是屬於比較年輕一代的作家,叫做郝譽翔,她講的一段話我聽了覺得可以提出來給大家參考,她說,她生命中唯一的作品變成電影的是《松鼠自殺事件》,吳米森導演拍的,拍完之後票房不好,因為超寫實的、蠻魔幻的,就導致吳米森本來住在信義區的,後來不賣住到新店去,這是她人生一個悲慘的經驗,小說被改編成電影,是一個悲劇。她本身沒什麼關係,可是吳米森為了拍這個電影把信義路的房子賣掉,去住在新店,從此過著很窮的生活,這個講完之後,她馬上說,其實台灣這一二十年的年輕小說家,很在乎小說結構,不是很在乎人物情節適不適和拍成電影,所以很多導演反過來要從文學作品找題材的時候很困難,他找不到什麼小說,知名的、白先勇的任何一本小說情節都非常豐富。

留言列表

留言列表